Uma das minhas primeiras memórias envolve estar deitado no colo de minha mãe em uma noite de chuva. Meu pai havia saído para comprar uma fita VHS na hoje extinta “Locadora do Luís”. Era o filme do Toy Story. Lembro ainda que foi a primeira vez que fui dormir depois da meia-noite. Estava muito excitado para ver o filme, afinal. Desde aquele dia, assisti àquela fita incontáveis vezes, ao ponto de decorar todas as falas. Estou certo de que Toy Story e suas sequências preencheram e alegraram não só minha infância como a de muitos leitores.

Naquela época, o que mais chamava a atenção eram as cores vibrantes, as situações engraçadinhas e, sobretudo, a gostosura de considerar que brinquedos podiam ter consciência. No entanto, caso Toy Story fosse apenas isso, não seria o clássico atemporal que é, mas apenas mais um show infantil (Peppa Pig, estou olhando para você!). Não: verdadeira magia da série é permitir que o espectador, conforme envelhece e coleciona experiências, passa a admirá-la não por elementos infantis, mas por seus significados profundos, verdadeiros e emocionantes.

Um dessas mensagens está presente no primeiro filme (que papai comprou o VHS!), lançado em 1998: o espanto da mediocridade, a saída do autoengano e a descoberta do sentido da vida. É, parece muito sobre bonecos falantes. Eis mais um ponto para os produtores.

Vamos por partes: Buzz, no início do filme, crê ser um patrulheiro espacial real. Julga ser capaz de voar (ou “cair com estilo”) e disparar lasers, além de empregar jargões técnicos e disparar frases de autoridades para todos a seu redor. Pauta sua vida nesta ilusão de grandeza. Tal situação, embora caricata no filme, atinge uma parcela significativa da humanidade e, sobretudo, dos jovens. Estes, geralmente saídos de um lar onde tiveram amor incondicional ou embebidos em uma cultura de autoajuda, visam abraçar o mundo com os pés: nada é suficiente para a inteligência, beleza ou sagacidade. Criam objetivos extremamente ambiciosos e generalizados para si mesmos, enxergando como seres de potencial e habilidades infinitos e, assim, não trabalham duro o bastante para alcançá-los. Veem-se, em suma, como verdadeiros patrulheiros espaciais.

Edmund Hussel, filósofo e matemático alemão, deu para estas perspectivas subjetivas que temos do mundo real o nome de “noemas”. Nestes, nossas expectativas, opiniões e intenções se mesclam com o mundo real, alterando-o perante nossas visões subjetivas. Como em uma bolha inexpugnável, podemos criar a ilusões que preferirmos, sem compromisso algum com a realidade.

No entanto, sendo o mundo como ele é, inevitavelmente tal bolha, o noema vem a explodir. A realidade, inconveniente, vem bater em nossa porta, entregando-nos as agonias e sofrimentos existenciais. Com ela, descobrimos que não somos tão bons assim. De fato, não somos nada bons. Em nossos primeiros projetos, fica evidente a distância entre nossas intenções e ambições e o que realmente conseguimos realizar. Não seremos presidentes, astronautas ou escritores premiados. Vemos nossos sonhos materializados em fracasso. Percebemos que não somos gênios inatos e, como todos, precisamos de muito esforço, privações e investimento de tempo para conseguirmos algo medianamente bom. É frustrante.

No filme, Buzz tem seu noema quebrado quando se vê em um comercial: por meio deste, é revelado que ele, na verdade, não é um patrulheiro espacial heroico, mas apenas um brinquedo de criança. Não voa, não dispara lasers e não tem importância alguma na galáxia. Pequeno, contingente e mortal. Em tentativa de negar este falto, tal qual uma criança discutindo com seus pais, realiza uma tentativa desesperada de voar pela janela. Cai. Machuca-se. Desiste.

Tal situação, o descobrimento da própria pequenez, passada por nós e por Buzz Lightyear, é uma fase tão essencial quanto árdua na aquisição da maturidade. De fato, nem todos passam bem por ela: o nível de suicídio, depressão e outros distúrbios mentais são gigantescos em adolescentes (o Buzz, por exemplo, achou ser ‘Dona Marocas’!). Todavia, uma vez ultrapassada, saímos dela como indivíduos mais resilientes, seguros e focados, porquanto sabemos que o pior dos medos, o fracasso, já não nos afeta tanto.

Como, então, superá-la? É um lance filosófico e de perspectiva, mais uma vez. Primeiramente, faz-se necessário refletir sobre nossos objetivos. Eles realmente servem a nós? O que nos motivou a vê-los como significantes? Pode parecer uma pergunta despropositada, mas possui um fundo relevante: embora nos conceda os benefícios da liberdade individual e dos bens materiais, o atual estado do capitalismo nos faz padecer de algumas agonias. A mais relevante para a discussão atual é a “felicidade massificada”. Você sabe do que eu estou falando: a fim de vender seus produtos, a mídia precisa travesti-los de essenciais para a vida humana. E o que, afinal, é mais essencial do que a própria felicidade? Sendo assim, as propagandas enfatizam a suposta melhora vital que os compradores terão ao adquirir o produto. Apelam para o status, para a moda e, sobretudo, para aceitação social que aquilo nos dará. Monopolizam a felicidade fora de nós.

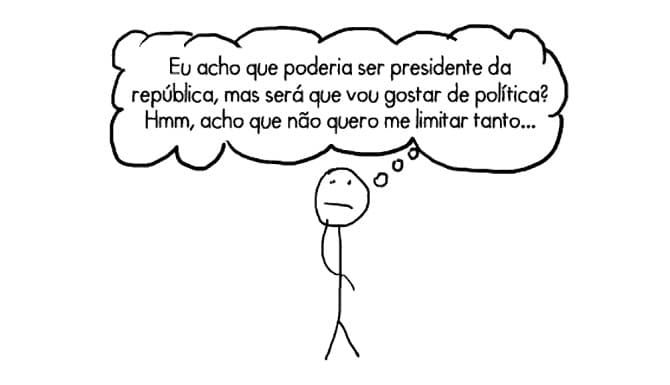

Assim, contaminado por estas visões, associamos, inconscientemente, felicidade em ter o carro do ano, uma casa maior que a do vizinho ou uma posição de poder na empresa ou no governo. Associamos ao ser admirado pelo outro, ao receber elogios de pessoas que mal conhecemos, ao passar no vestibular. Então, ao sermos perguntados sobre nós mesmos, não olhamos para nosso interior, mas para o lado. Procuramos, pois, a felicidade não em nossas almas e convicções, mas no externo imposto.

Com os OUTROS definindo o que é mais relevante para nós, não é de se espantar que nos frustremos tão facilmente. Aqui o que se deve fazer, portanto: criar individualidade. Nas palavras do filósofo francês Jean-Paul Sartre, devemos usar nossa liberdade para criar nossa própria essência, definindo, conforme nossas experiências e convicções, o que é a “boa-vida” e o “sucesso”. Por esta visão, um pescador competente em trazer o peixe de cada dia para sua família pode, caso ele tire satisfação disto, ter tanto sucesso quanto um presidente da república. Não é o que os outros acham do que você faz, mas o seu bem-estar ao realizá-lo.

Em paralelo, Buzz Lightyear, após conversar com o Woody na noite anterior ao lançamento do foguete do Sid, percebe que sua felicidade pode repousar em ser, simplesmente, o brinquedo favorito de Andy, além de conviver e prezar pela segurança de seus amigos (não impressiona que o segundo filme seja sobre ele tentando resgatar Woody). Realizou aí a caminhada rumo à individualidade. Não se faz necessário, realiza Buzz, ser o defensor de toda galáxia. Ele, assim como nós humanos, já encerra em si algo extremamente valioso e digno de defesa: um microcosmo tão vasto, diverso e importante quanto o próprio Universo.

O fracassado deixa de sê-lo no momento em que decide por isso. Elevem-se, medíocres de todo o mundo!

Citar o Status Anxiety, como nossa felicidade é definida pela mídia, como nós definimos o que nos faz bem (existencialismo).

Participe da Conversa